(مقدمة المحاضرة بمناسبة افتتاح الموسم البحثي بمعهد المناهج)

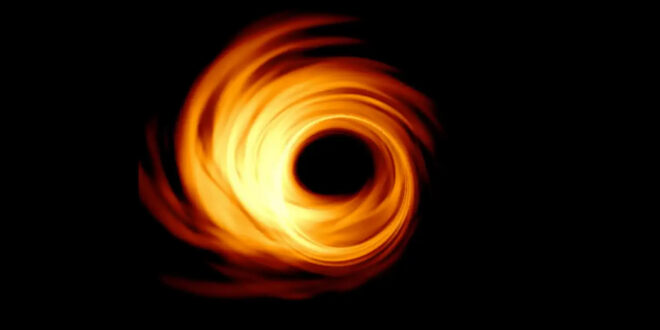

في نظرية النسبية العامة، يستعمل مصطلح “أفق الحدث” باعتباره حدا موجودا في “الزمكان”، وهو منطقة تحيط “بالثقب الأسود “أو “الثقب الدودي”، ضمنه لا تؤثر الحوادث “بالملاحظ الخارجي”. السبب ببساطة أن الضوء المنبعث من داخل أفق الحدث لا يمكن له أن يتجاوز هذا الحد للوصول إلى الراصد الخارجي (الجهة الأخرى لأفق الحدث) بسبب الثقالة والجاذبية القوية للثقب الأسود.

أفق الحدث منطقة في الزمكان لا يمكن للضوء أن يفلت منها بالكامل لأن شد الجاذبية لجسم ضخم يصبح كبيرًا لدرجة تجعل الهروب مستحيلًا.

يرتبط أفق الحدث عادةً بالثقوب السوداء، ولكنه يمكن -من حيث المبدأ – أن ينشأ ويتطور في مناطق مسطحة تمامًا من الزمكان، إذا كان هيكل المادة الرقيق والمجوف والمتناظر كرويًا ينهار في فراغ الزمكان.

اليوم، في ظروفنا المعاصرة، ضمن مجرتنا، ثمة تأثير كلي من قبل “الظروف الخارجية” على الواحد منَّا؛ ومن ثم نكون ضحايا “للقابليات” (القابلية للاستعمار “ابن نبي”، القابلية للجهل “أبو اليقظان”، القابلية للتخلف “نموذج الرشد”…)؛ غير أننا نبرر دوما “بالجاذبيات الخارجية” على أنها هي “الإرادة الفاعلة الوحيدة” (الاستعمار، النظام الدولي، التخلف، الوضع المالي، الرداءة، عموم البلوى، الإعلام، السياسة، وضع الجامعة… + ∞)

ومن ثم لا نجد الجواب لإشكالياتنا، ولا يمكن أن نجده؛ إلاَّ إذا تحررنا من المؤثرين الأساسيين: القابليات أولا، ثم الجاذبيات ثانيا… ولا ريب أنَّ “التبرير” هو أوَّل ما يجب أن نتحرَّر منه؛ فلا عذر لنا مهما بلغت وطأة المؤثرات الخارجية والداخلية؛ يجب أن نكون “على منوال أفق الحدث”، لا نجهل ما يحيط بنا، ولكننا في ذات الوقت لا نذره يغير إرادتنا؛ قد يقلقنا ولكن لا يثنينا، قد نسقط بسببه ولكن نقوم من كبوتنا سريعا، وحين نقوم نكون أقوى من ذي قبل…

في رواية “ميمونة” التي ألفتها حول القضية الفلسطينية، وأنتم أدرى بما آلت إليه اليومَ أوان التطبيع، عرَّضت البطلة إلى اختبار الحرمان أولا، ثم إلى اختبار الرخاء ثانيا؛ وكان الخبراء الإسرائليون يدرسونها في الحالين: حال الفقد، وحال الوجد… إلى أن قرَّر كبير الخبراء “زئيف” أنَّ ميمونة إذا كانت نموذجا للشاب المسلم مستقبلا، فإسرائيل في خطر؛ وإذا كانت حالة فردية شاذة شاردة، فلا خوف على إسرائيل اليوم ولا غدا…

في هذا اليوم العملي العلمي، أعرض تجربتين ضمن فلك البحث العلمي، إحداهما لفؤاد سوزكين العالم في تاريخ العلوم، بل الظاهرة الذي ليس له مثيل ولا مثال في إعادة إحياء التراث العلمي العربي الإسلامي نظريا وتطبيقيا…

والتجربة الثانية للشيخ أبي إسحاق إبراهيم اطفيش؛ رائد التحقيق العلمي، وعنوان الانفتاح المعرفي الحضاري؛ وهو نموذج لذات العسرة، وللمعاناة التي لم تفقد صاحبها التوازن؛ بل جعلته أكثر حنكة، وأبعد غورا في العلم والاشتغال به…

وأنتهي إلى عرض الخيارات أمامنا نحن، حسب حقيقة أمرنا نحن، طالبنا نحن، باحثنا نحن، عالمنا نحن… وكيف يمكنه أن يتحرر من “القابليات” أولا، ثم “الجاذبيات” ثانيا، وأن يلقي بالتبرير في “الثقب الأسود”، ويحدث في نفسه ما يشبه “أفق الحدث”؛ فيتجاوز الحالات كلها، موسعها ومقترها؟

علم الزمن والوقت

علم الزمن والوقت