(دور المسلمين في العلوم…الثقبُ الأسود)

ضمن الورشة التي تفرَّغتُ لها لتأسيس “علم الزمن والوقت”، أطالعُ هذه الأيام كتابا يمثّل حجرَ الأساس في الفلسفة الألمانية المعاصرة بخاصَّة، والأوروبية بعامَّة، بعنوان: “الكينونة والزمان” لمارتن هايدغر (1889-1976م)؛ مع تقديمٍ ودراسة وترجمة متميزة أعدَّها فتحي المسكيني، فوفّق فيها أيما توفيق.

لعلّي أعود إلى الكتاب في صلبِ الموضوع، أي في الزمن والكينونة ومفاهيم فلسفية أخرى مثل “الدازن”، والعدم، و”ما ليس بعدُ” وغيرها؛ وقبل ذلك أسجل ملاحظين هما:

أولا- لا أعرف لماذا أجدُ الراحة في قراءتي للفلاسفة الألمان، على قلَّة ما قرأتُ؛ ولا أدَّعي أني محترفٌ في المجال الفلسفيِّ؛ وأذكر من هؤلاء: إمانويل كانط، وكارل بوبر، وإريك فروم، وهرمان هيسه … لعلَّ السبب الأوَّل هو تأثري المباشر بفلسفة علي عزت بيجوفيتش، وهو الذي عبَّد لي الطريقَ إلى الفلسفة الألمانية، بخاصَّة فيما هو مركَّب ودقيقٌ. ثم إني لا أرتاح كثيرا للفلاسفة الأنغلوساكسونيين لتوجُّههم العمليِّ المفرط غالبًا؛ ولا للفلاسفة الفرنكوفونيين لأسلوبهم المغلق إلاَّ نادرا.

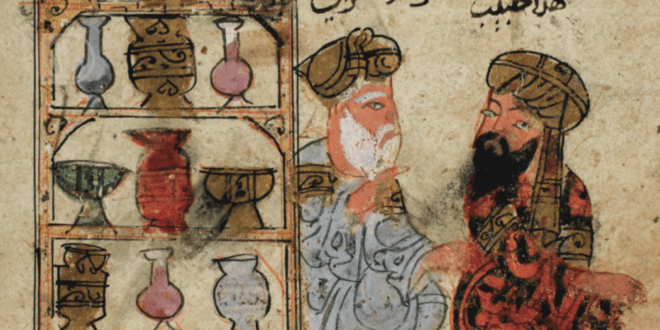

ثانيا- سجَّل المترجمُ بين يدي الكتاب ملاحظةً تعزز ما ذكرتُه في مقدمات “علم الزمن والوقت”، وهي أنَّ الغربَ لا يتحمَّل الإحالة إلى الشرق، بخاصَّة ما كان في العلوم، من مثل الرياضيات، والفيزياء، والطب، والفلك… وغيرها. وأنَّ الشرق مطلوبٌ منه أن يبقى تلميذًا مهذَّبا على الدوام، وأن لا ينتقل في الصفِّ، ولا يتحوَّل يومًا ما إلى أستاذٍ أو باحثٍ، بله أن يكون عالما أو مخترعا أو مؤسسا لنظريات وعلوم. ومن باب أولى أن يعترف له بالأستاذية عبر التاريخ، حتى قبل أن يعرف الغرب.

يقول المسكيني في مقدمته:

“نحن نعلمُ أنّ هيدغر قد نهل من التراث التوحيدي ومن الأنطولوجيا اليونانية في كرّة واحدة… نحن مرتبطون ارتباطا مضاعفا بهذا الحدث التاريخاني للقول الفلسفي في الكينونة: أوّلا لأنّ العربية هي الوسيط التاريخاني (الذي يغفله هيدغر في تاريخ الكينونة) بين اليوناني واللاتيني؛ وثانيا من أجل أنّ قدَر القارة الروحية التي تحمل اسم “الإسلام” قد صار جزءا لا يتجزّأ من قدر “الغرب” نفسِه؛ منذ أن كانت العربية المعلّمة الميتافيزيقية للاتينية، وهذا وضع تاريخاني لم يؤدّ سكوتُ المحدَثين عنه إلاّ إلى تضييق بابِ الإنسانية الحالية نحو المستقبل”.

نحن وإن كنَّا نتفق مع المترجم في بعض أفكار المقدّمة (لا كلها)، إلاَّ أننا نختلف معه في النتيجة اختلافا جذريًّا؛ ذلك أنَّ العلماء المسلمين لم يكونوا مجرَّد ناقلين حرفيين للتراث اليوناني، بل وصلوا – كما يقرر ذلك فؤاد سوزكين بحقٍّ – إلى مرحلةِ الاستيعاب والتمثل، ثم تجاوزوها إلى مرحلة الإبداع والتفرُّد؛ فإنسانية الإسلام متجاوزة لضيق العِرق، والنَّسب الجغرافي، واللغة، والثقافة، واللون…

وفي هذا السبيل نقرر هذه القاعدة: “الإسلام دين كونيٌّ بامتياز، ولذا جاءت علومه كونية بامتياز”.

لي عودة إلى “الكينونة والزمان” في مقالات أخرى إن شاء الله تعالى، مع الإقرار أنَّ القراءة الجادَّة في فصل الصيف عملٌ شاقٌّ، لكنه ممتعٌ؛ لعلَّه يكون بديلا عن الاسترخاء المعرفي المقيت، والقراءات السطحية المهينة.

د. محمد باباعمي

باسة وافضل، بني يسجن

22 محرم 1444ه/20 أوت 2020م

علم الزمن والوقت

علم الزمن والوقت